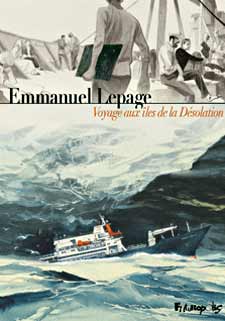

Carnet de bord, carnet de voyage, carnet de rêve d’enfants d’un Emmanuel Lepage qui a grandi avec des noms géographiques à tomber par terre : les Kerguelen, Amsterdam, Crozet, l’île aux Cochons et celle de la Possession. Des îlots aussi, confettis perdu dans l’hémisphère sud, parfois habité par des semblants de base scientifiques, toujours battus par les vents, d’un froid polaire puisque l’Antarctique n’est pas si loin. Des endroits où a priori on n’irait pas passer ses vacances, mais quand on a lui proposé l'opportunité de ce voyage, il a suffit d’une demi-heure à Emmanuel Lepage pour faire ses valises et larguer les amarres, profitant du Marion Dufresne, un navire en partance pour une mission scientifique.

Ce bateau sera l’un des personnages principaux du récit, ne serait-ce parce qu’il a navigué plus d’une fois dans ces eaux inhospitalières, et parce que sa silhouette accroche l’œil sur le carnet de croquis de l’auteur. Un auteur qui doit d’abord se familiariser avec l’équipe du bord, des hommes et des femmes plus ou moins expérimentés, avec même des touristes. Des hommes, Lepage en verra d’autres une fois sur place, des communautés soudées par des mois passés loin de tout, parfois à cran lorsque les fruits et légumes frais que l'on espérait depuis des moins sont bons à jeter à la mer, des communautés dont le dessinateur, fin observateur sait bien qu’on ne les rejoint pas en claquant dans les doigts. D’où son sentiment de frustration, de ne pouvoir partager plus de temps (le périple de Lepage a duré environ un mois, ce qui est à la fois long et court au regard de ceux qui restent sur place).

Par contre le dessinateur-rêveur a bien trouvé les îles de son enfance, des paysages sublimes dont les couleurs valaient bien ce voyage, même si le vent et la pluie s’ingénient à noyer le travail de l’aquarelliste. Lepage craque pour sa première aurore boréale mais n’ignore pas pour autant l’histoire cruelle de ces îles qui ont broyé tant d’hommes, notamment lorsque des industriels y ont jeté, et même abandonné des pêcheurs de baleines. Frustré Lepage? Pas tant que ça au regard des ces 160 pages de portraits, de paysages, de rencontres. L’auteur de « Muchacho » et de « La Terre sans mal » poursuit son aventure humaine, et sait la partager.