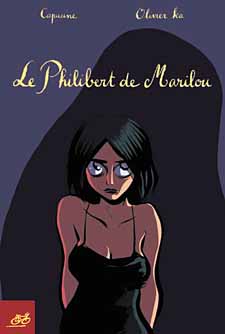

Oh bon sang, j’ai envie de vous en parler de ce petit album… Mais quand j’ai envie de communiquer, ça prend souvent des tournures tartinesques et je ne voudrais pas écrire plus que les 54 pages de « Marilou » ! En tout cas, je le dis en introduction, c’est un vrai coup de coeur ! D’abord parce que Capucine nous prend à contre-pied avec cet album infiniment plus glauque que sa splendide histoire de grossesse contée dans « Corps de rêve » , ensuite parce que le scénario d’Olivier Ka, le frère de Mélaka, est vraiment fin et fort, aussi paradoxaleque puisse paraître cette précision ! Tout d’abord, la couverture. Elle est absolument hyptnotique. On y découvre Marilou, jolie jeune fille brune aux grands yeux et à la poitrine généreuse, qui semble intimidée, mal à l’aise, dans l’ombre barbapapesque de celui que l’on découvrira comme étant Philibert. Marilou est belle et indépendante, elle travaille dans un grand magasin dont les publicités permanentes abrutissent autant les chalands que le personnel, mais Marilou, c’est surtout une fille seule, sorte d’exilée de l’amour qui semble la fuir… Comment appuyer sur les ressorts émotionnels de cet album sans dévoiler les surprises qu’il recèle ? Parce que cet album, c’est celui qui retrace la courbe sinusoïdale des vagues à l’âme de cette jeune fille qui pourrait être n’importe quelle amie de notre entourage. Déprimée, elle se réfugie dans le confort de ses repères, acceptant avec résignation cette solitude contrainte et forcée au point de considérer son insignifiance comme sa normalité. Quand on fait correspondre tout son environnement à sa perception personnelle de l’univers… Cette sensation est grandement renforcée par le lettrage de Capucine… Une écriture manuscrite qui ne comporte que peu de majuscules, celles-ci étant réservées aux seuls noms propres du livre, et créent ainsi une sorte de monotonie en adéquation avec l’effacement du personnage de Marilou. Cette petite et relative tranquillité sera perturbée par l’arrivée d’un jeune homme, Christophe, qui va créé un conflit intérieur, partagée par ce nouveau désir de changement, et sa crainte de fuir son immobilisme. Se sentant, par fois coupable, parfois heureuse, elle lutte contre ses dualités qui la déchirent et rend des comptes à Philibert, cet informe ami, seule présence qu’elle s’accorde… Mais Philibert n’est autre que la matérialisation, la sommation, de ce que l’on pourrait qualifier de conscience, de son mal-être, de sa déprime. Ces conflits vont conduire Marilou à de profonds bouleversements comportementaux qui la conduiront, telle l’écorchée vive qu’elle est, aux phases paroxysmiques des sentiments qu’elle peut éprouver, décuplant ainsi leurs effets. Sa peur et ses blocages, l’abandon de ses repères pour l’aventure amoureuse, la rendront excessive mais aussi autodestructrice (pages 29/30/33). En haute dose de stress, elle se rendra dans des endroits intimes pour tenter de se reconstruire, ou se rassurer (club de célibataires dans lequel on reconnaît d’ailleurs Libon, Mélaka, Boulet et d’autres) ou bien jalousera ce qu’elle ne peut pas avoir, sans comprendre pourquoi elle ne peut pas l’avoir, cet amour… C’est fluide, beau, lisible, poétique, troublant, fin, très en phase dès lors que l’on comprend le mécanisme amoureux de Marilou, et on se prend d’affection profonde pour cette jeune fille qui s’isole de ne pas savoir s’ouvrir aux autres… Une fragilité dont certains abusent (scène de l’odieux boucher où elle s’abandonne) et qui est malheureusement si commune dans la brutalité du quotidien… Un superbe album que j’ai adoré et que je vous recommande chaudement. Capucine, 2 albums, 2 réussites…