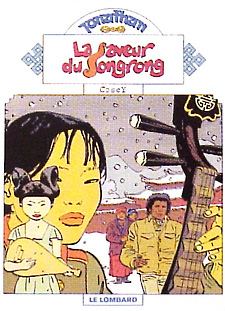

« La saveur du songrong », tome 13 de la série Jonathan. Par Cosey. Au Lombard.

Douce-amère, la saveur de ce songrong (qui, pour les incultes dans mon genre, est donc un champignon, ndla). Douce-amère parce que Cosey renoue à la fois avec la vocation politique de son personnage-fétiche et avec un côté romanesque qui était peut-être trop absent du précédent album.

Après onze ans d'absence, le retour de Jonathan, il y a quatre ans, avait en effet marqué un tournant dans la série. Plus sensible que jamais au drame de la population tibétaine, Cosey avait envie de profiter de son héros pour faire passer un message, attirer l'attention sur le génocide entrepris il y a plus de cinquante ans par les autorités chinoises. Noble intention, piètre résultat. Trop premier degré, l'album résonnait comme une thèse à charge, une conférence de presse d'Amnesty mise en images (bon, j'exagère un peu, mais c'est pour me faire comprendre...) Et voilà que la suite directe de cette histoire renoue avec la magie de cette série culte des années 80. Tout y est : le message politique et philosophique, mais aussi la fragilité des protagonistes, la nuance dans le choix des personnages secondaires, l'amour et l'exotisme, la pédagogie et la création artistique. Un album complet, complexe, qui ne se laisse apprivoiser qu'avec lenteur et délectation.

« Les livres brûlent. Ils ne meurent jamais ». Sur cette phrase qui résonne comme un hommage à l'écriture, Cosey a construit un récit d'une grande intelligence et d'une tout aussi grande sensibilité. Jonathan, acteur de l'Histoire malgré lui, y apparaît tel qu'on l'aimait il y a une vingtaine d'années. Le contexte tibétain est exploité avec beaucoup de justesse et de rigueur. Le clin d'oeil aux minorités, les personnages magnifiques de la vieille Naxi ou de H.P. (en référence tant à Hugo Pratt qu'à l'auteur de « 7 ans au Tibet », adapté au grand écran par Jean-Jacques Annaud) constituent l'indéniable supplément d'âme de cet album splendide.

Et puis, il y a ces petits riens, ces lumières et ces couleurs captées sur place et restituées avec un talent qu'on ne présente plus, ces quelques habitudes alimentaires ou matriarcales que Cosey a su, comme jadis, intégrer à son scénario sans en faire des ingrédients incongrus ou simplement journalistiques. Sans compter une narration aux apparences compliquées mais réellement passionnante qui emmène le lecteur dans une histoire kaléïdoscopique à la fois touchante et engagée. Une grande réussite.