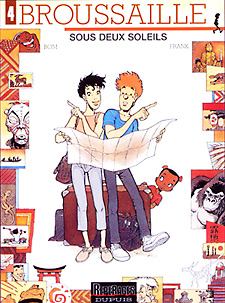

« Sous deux soleils », tome 4 de la série Broussaille, par Frank et Bom. Aux éditions Dupuis.

« La nuit du chat », troisième et dernier album en date des aventures de Broussaille, datait de... 1989 ! Depuis, absorbé comme chacun sait par la saga de « Zoo » pour la collection Aire Libre (avec Bonifay), Frank avait délaissé son premier héros ; Broussaille n'avait connu qu'une vingtaine de pages non publiées en album, en 1993. Elles constituent la première des deux histoires reprises sous le titre « Sous deux soleils » que Dupuis édite enfin, après onze ans de silence. Quand l'attente est longue, les attentes sont démesurées. Les miennes l'étaient forcément. Je ne dirai pas que j'ai été déçu par cet album qui, rien que pour le dessin magistral de Frank, vaut déjà l'achat. Mais je n'y ai pas retrouvé le même enchantement que dans les trois premiers. « Le discret pouvoir de Jizô », première aventure qui date donc de 93, est une sorte de projections de diapositives entre amis sur le thème du Japon. D'autres diront « un carnet de voyage », mais je trouve que l'élément personnel est trop faible ici pour employer ce terme. L'histoire est vraiment une excuse et même un ticket de métro serait trop grand pour y jeter les bases du scénario. Heureusement, il y a la deuxième histoire, « Sandrine des collines », qui nous emmène à Bujumbura. Les images sont magnifiques, mais il n'y a pas que ça. « Sandrine des collines » renoue avec ce qui fait le sel de cette série depuis ses débuts : les personnages, les relations entre des hommes, des femmes et la nature. La fillette emmurée dans son silence que Broussaille va réveiller sans le chercher vraiment, est le véritable intérêt de cette histoire. Sans elle, on passerait à côté de l'essentiel et ce « Sandrine des collines » serait un deuxième catalogue de voyage derrière « Le discret pouvoir de Jizô ». Heureusement, il n'en est rien. Beaucoup de sensibilité dans le traitement de cette histoire de famille et cette marque de fabrique de la série qu'on retrouve : l'aventure, c'est le quotidien, les gens, la vie tout simplement. Mon seul regret tient dans le format très court de l'histoire. Même si beaucoup de choses passent en 25 pages (certains feraient bien d'en prendre de la graine... en une case, Frank plante tellement de choses et d'ambiance que beaucoup de ses collègues doivent en être verts de jalousie), on regrette que les auteurs n'aient pas laissé aller leurs imaginations vers une histoire de 46 planches qui eût permis de fouiller davantage le profil des personnages et de ne pas être obligé, comme c'est le cas ici, de filer droit vers le mot fin sans vraiment prendre le temps de s'arrêter, de douter, de réfléchir, d'apprivoiser le lecteur.