Sophia délivre Paris de Capucine Libon - 1 critique

|

Ajouter une critique

Par :

Philippe Belhache      (07 févr. 2011)

(07 févr. 2011)

|

|

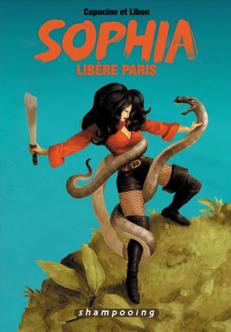

Petit retour en arrière pour évoquer ce petit bijou paru en septembre dernier. « Sophia libère Paris » est un hommage parodique, plutôt osé aux pulps de l’âge d’or. Pourquoi osé ? Parce que Libon et Capucine ne se refusent rien, aucun frein, aucune outrance, jouant volontairement des clichés pour mieux les saborder. Caricature en veux-tu en voilà, dialogues pompeux, xénophobie à deux balles, situations plus kitchs et invraisemblables les unes que les autres, héros « bigger than life », capable de retrouver, avec l'aplomb d'un Doc Savage, une aiguille dans une botte de foin congolaise avec un plan digne d’un écolier de CP ou d’un Allan Quatermain dépressif… Tout est bon. L’argument ? 1870. L’héroïne Sophia et son amie Rima découvrent que les Prussiennes – l’ennemi honni, mal intentionné, frustre et mal fringué – préparent un plan d’attaque d’envergure. Elles ne projettent rien moins que de… racheter Paris. Sophia se trouve alors contrainte de retrouver, au cœur de l’Afrique, la seule notaire capable de rédiger l’acte de propriété qui tirera la France de ce mauvais pas immobilier (sic). S’ensuit une somme de perles que Capucine et Libon enfilent avec constance pour former un collier improbable. D’autant qu’ils ont choisi de faire de Sophia un univers exclusivement… féminin. Pas l’ombre d’un homme au long des 156 pages de ce délire continu qui ne souffre pas de temps mort. Sophia, héritière de Barbarella dont la plastique doit beaucoup à Sophia Loren et Gina Lollobrigida, y est une héroïne d’envergure quasi mythologique (la couverture en témoigne), qui utilise son corps comme arme, dans des combats-ébats où le saphique se le dispute à l’épique. Les corsages explosent, les personnages se dénudent, les corps s’entremêlent plus souvent que dans un épisode d’Angélique. Le décalage parodique est tel que ce « Sophia libère Paris » n’est jamais vulgaire, juste volontairement outré. Un pétage de plombs jouissif, dont la lecture nécessite cependant un peu de recul. Considérer « Sophia » au premier degré sans un minimum de références reviendrait – de la même manière que les récents « OSS 17 » revus et corrigés par Jean-François Halin – à passer à côté du livre. Voire à se méprendre - lourdement - sur les intentions des auteurs. |

(http://www.BDParadisio.com) - © 1996, 2018 BdParadisio

,

,